herzlich Willkommen

Ziele

Das oberste Ziel des Vereins

isist die Erhaltung der Artenvielfalt in der Gemeinde Fischingen und direkt angrenzenden Gebieten. Der Verein will die natürlichen Lebensgrundlagen von Pflanzen, Tieren und Menschen schützen, pflegen und verbessern.

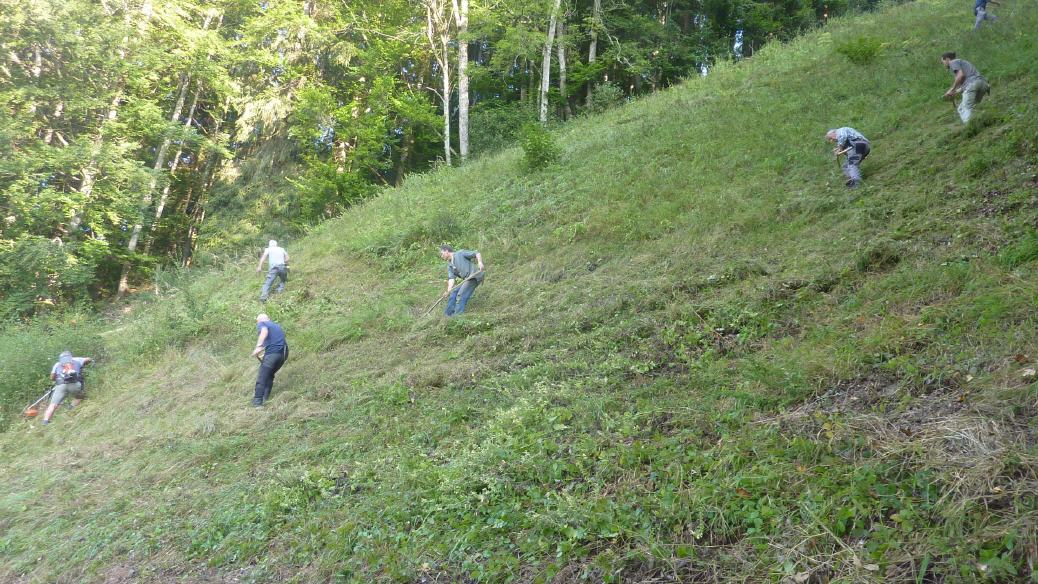

Die Erhaltung, Pflege und Neuschaffung von naturnahen Gebieten sind dem Verein wichtig. Dazu gehört die Pflege von stufig geschwungenen Waldrändern, das Mähen von Magerwiesen im Herbst, von Hand und in extrem steilen Hanglagen. Gras, Äste und Stauden werden zu Kleinstrukturen aufgeschichtet, Weiher werden ausgebuddelt und regelmässig werden Waldkauz-Nistkästen kontrolliert, gereinigt und repariert. Auch werden in landwirtschaftlichen Scheunen Schleiereulen-Brutkästen montiert, Reptilienburgen gebaut, blütenreiche Strasseninseln in Stand gehalten und ein Biotop mit stark gefährdeten Unken gepflegt. Regelmässig führt der Verein auch Exkursionen durch und lädt die Bevölkerung zu interessanten Vorträgen und Kursen ein.

Seit man im Jahr 2002 mit 30 Gründungsmitgliedern gestartet ist, gehört NaturPlus heute mit über 300 Mitgliedern und 25 Gönnern in der Gemeinde Fischingen bereits zu einem der grösseren Vereine. In den vergangenen Jahren wurden jährlich durchschnittlich 500 ehrenamtliche Arbeitsstunden geleistet.

Foto: ANDREAS HAAG

Gegründet am 18. November 2002

NaturPlus Fischingen ist Mitglied beim Schweizer (SVS-Birdlife) und Thurgauer Vogelschutz (TVS). Oberstes Ziel des Vereins ist die Erhaltung der Artenvielfalt in der Gemeinde Fischingen. Arterhaltung ist beinahe gleichbedeutend mit Lebensraumschutz. NaturPlus organisiert jährlich rund 10 praktische Einsätze zur Pflege, Wiederinstandsetzung und Neuschaffung von Lebensräumen für Tiere, Pflanzen und folglich auch Menschen, welche sich durch die Natur vom Alltagsstress erholen möchten.

Jahresbericht 2023 [1 705 KB]

Die Naturschutzeinsätze bieten die Möglichkeit sich im Freien körperlich zu betätigen. Es ist jedermann und jedefrau herzlich willkommen, an solchen Einsätzen teilzunehmen! Auch der gesellige Teil kommt nicht zu kurz. Im Anschluss an den Einsatz wird jeweils ein kleiner z'Vieri mit Süssmost offeriert, so dass die Heimreise ohne knurrenden Magen angetreten werden kann.

Vorstand

Der Vorstand ist für die strategische Leitung des Vereins und für die Umsetzung der vereinsrechtlichen Aufgaben verantwortlich.

Der Vorstand ist ehrenamtlich tätig.

- Niklaus Schnell, Präsident

Kontaktformular

- Simone Monney, Kommunikation

Kontaktformular

- Josef Schuler, Landwirtschaft

Kontaktformular

- Lucia Wettstein, Finanzen

Kontaktformular

- Antje Forter, Aktuarin

Kontaktformular

werden Sie Mitglied

Wer Lust hat, einen Verein im Dienste der Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen zu unterstützen, kann jederzeit Mitglied werden.

Sie werden gleichzeitig Mitglied beim SVS und TVS und erhalten jährlich 2 Informationsbroschüren, falls dies gewünscht wird.

(Bitte Vermerk im Mitteilungsfeld eintragen.)

Adresse:

NaturPlus Fischingen

Niklaus Schnell

Schmiedestr. 6

8374 Oberwangen

Telefon: +41 71 977 10 39

info@naturplus-fischingen.ch

Facebook

Bankverbindung:

IBAN

CH69 8080 8007 7255 9189 5

Raiffeisenbank

8374 Dussnang-Fischingen

Zugunsten:

1467691 81381

NaturPlus Fischingen

Konto:

85-1250-1

Vermerke:

Jugend: Fr. 5.–

Einzel: Fr. 25.–

Familien: Fr. 40.–

Gönner: frei

Bestellliste für Wildblumen [109 KB]

Kontaktformular

Mitliedschaft Verein NaturPlus Fischingen

Jahresprogramm 2024

Jahresprogramm 2024 Download hier [130 KB]

Sie wünschen sich einen originellen, einmaligen Garten oder vielleicht einen ruhigen Ort ... eine Symbiose von natürlicher Dynamik und menschlicher Gestaltung?

Mit freundlicher Unterstützung des Naturschutzvereins Meise von Arbon zeigen wir Ihnen 14 Themenfelder über den naturnahen Garten:

-

Natur vor der Haustür

Mehr Natur vor der Haustür

-

Bunte Hecken

heimische Sträucher

-

Ordnung muss sein

- aber welche?

-

Neobioten

Die „neuen Lebewesen“

-

Bäumiges

Mythos Baum

-

Planung und Pflege

naturnaher Grünräume

-

Spiel und Spass

Kinder sind handelnde Menschen

-

Feder- und Fledertiere

-

Kleintiere und Insekten

-

Ruderal-, Dach- und Strassengrün

Die grüne Mütze und Strassengrün

-

Blumenwiesen

-

Wasser

|

||

|---|---|---|

|

Appert Regina und Josef Bio-Landwirtschaft Steinbruch 8372 Wiezikon 071 966 42 50 j.appert@bluewin.ch |

Fleischprodukte Diverses Geschenkkörbe |

Rauchwürste und Fleisch: tiefgefroren Eier, Baumnüsse, Dinkelmehl, Dinkelkernen, Konfitüre, Sirup, Kartoffeln, Rüebli, Süssmost, Sauerkraut (ab Ende September) auf Bestellung Jeden Mittwoch: frisches Brot |

|

Dünner Daniel Bio-Landwirtschaft Hanfgarten 8376 Fischingen 071 977 17 47 |

Fleischprodukte |

Jungrindfleisch: Mischpakete à 5 - 10kg |

|

Enderli & Deiss Bio-Gemüse-Gärtnerei Bahnhofstrasse 35 8360 Eschlikon 071 970 09 69 |

Saisongemüse/ Saisonfrüchte Gemüse-Setzlinge Verkauf |

Tomaten, Gurken, Lauch, Fenchel, Blumenkohl, Kohlraben, diverse Bohnen und Salatsorten, Basilikum und Erdbeeren Selbstbedienung Mai bis August Dienstag + Freitag 14-18 Uhr |

|

Furrer Andri & Patrizia Bio-Milchschaf-Betrieb Underhus 1216 8495 Schmidrüti 052 385 35 83 info@brennholz-furrer.ch |

Produkte vom Schaf: |

Lammfleisch-Mischpakete: 5 kg, 10 kg, 15 kg Auch einzeln zu kaufen: Buureschüblig Hamburger Hirtenwurst / Bratwurst Hausgemachte Schafmilch-Glacé |

|

Kornhaus zu Vogelsang Schwalbenstrasse 7 8374 Dussnang 071 971 955 55 95 https://www.korn.haus/ |

Bistro Gartenwirtschaft Bio-Bäckerei Schreinerei Farben aus Bienenwachs und Pflanzen |

Spezialisiert auf biologische Produkte: Bio-Laden «Bio-Fachgeschäft» Pestalozzistr. 2 9500 Wil 071 911 55 10 |

|

Rüegg Erika &Dominic Bio-Landwirtschaft Ober Hanfgarten 84 8374 Dussnang 071 977 11 73 srueegge@gmx.ch |

Rindsbüffel-Fleisch frisch an periodisch stattfindenden Verkaufstagen auf dem Hof oder jederzeit tiefgefroren |

Trocken-Fleisch: Mostbröckli, Buureschüblig |

|

Lehotsky Ursula & Václav KAG – Freiland-Betrieb Bruederwald 9613 Mühlrüti SG 071 983 38 88 |

Produkte vom Schaf Produkte vom Rind |

Milch, Chäsli und Brie (direkt vom Hof) Trockenwürste, Mostbröckli, Bratwürste, Salametti, Salami, Schüblig Mischpakete (Lamm): 2.5kg, 5-6kg, 10-12kg Schafwolle für den Verein FIWO Schaffelle weiss & braun, waschbar Jungrindfleisch aus Mutterkuhhaltung, Mischpakete: 5kg, 10kg, 20kg (direkt vom Hof) Grill-Schüblig, Bratwürste |

|

Schuler Josef Bio-Landwirtschaft Hohlenstein 8376 Au-Fischingen 071 977 15 73 |

Fleischprodukte |

Mostbröckli, Buureschüblig Weidegitzi: Mischpakete ab 4kg Natura-Beef: Mischpakete ab 10kg |

|

Schneider Gisela & Christoph Bio-Landwirtschaft Hof Langwies 8360 Wallenwil 071 – 971 23 52 |

Fleisch- und Milchprodukte |

Fleisch vom Wasserbüffel Kalbfleisch, Geflügel Burger, Suppenhühner auf Bestellung Kuh- und Büffelmilch (07 – 09 Uhr) www.bueffelhof-langwies.ch hoflangwies@bluewin.ch |

|

Stamm Moritz Bio-Landwirtschaft ProSpecieRara Vorder Anderwil 2 8376 Au-Fischingen 071 977 20 50 |

Produkte vom Engadiner-Lamm: |

Misch-Paket Lammfleisch: 7 kg, 14 kg Trockenfleisch: Mostbröckli, Salami Lamm-Felle |

|

Zbinden Brigitta & Gaberthüel Müffel Heurütihof 8499 Sternenberg 052 386 20 40 heuruetihof@hotmail.com |

Milch- und Fleischprodukte Diverses |

Milchschaf-Lammfleisch (Schlachtkörper halb oder ganz), ca.14-22kg Schafkäse, halbhart, ein Laib ca. 1.5-2kg, Milchschaf-Lammfelle (auch waschbare Medizinal- & Babyfelle) |

- Kobolde der Nacht

- HV 2019

- HV 2020

- HV 2021

- HV 2022

- Nisthilfen für Weisstörche

- Einsatz im Steinenbachtal

- Muskelkater für die Natur

- Reptilien-Pfad in Oberwangen

- Exkursion Mehlschwalben und Mauersegler 2021

- Nisthilfen für Raufuss-Käuze in Fischingen

- Delegierten Versammlung Thurgauer Vogelschutz 2022

- Lagerbericht der Klasse 1Mb, Kanti Romanshorn 2023

- Lebendiger Hochstamm-Obstgarten

- Schülereinsatz der Kantiwil im 2021

- HV 2024

In den Frühlingsferien 2019 bot NaturPlus Präsident Niklaus Schnell einen Workshop zum Thema Fledermäuse an.

Dieser Anlass fand im Rahmen des Ferienprogramms Dussnang statt, welches von der örtlichen Lubi organisiert wurde.

Neun interessierte Schüler und Schülerinnen durften an diesem Morgen unheimlich spannendes über diese heimlichen Tiere erfahren. Begleitet wurden sie von Monika Sommer. Zu Beginn gab es einen informativen theoretischen Teil.

Sie sehen mit den Ohren und fliegen mit den Händen

Bei Anbruch der Abenddämmerung kriechen sie aus den Ritzen und Spalten, wo sie tagsüber versteckt ihren Schlaf gehalten haben. Fledermäuse, welche mit Mäusen ausser dem Fell und dem Namen nichts gemeinsam haben, müssen jede Nacht etwa ein Drittel ihres Körpergewichtes fressen, überwiegend Falter und Insekten. Während sie sich durch die Lüfte schwingen orientieren sie sich über Ultraschall. Die geschickten Flugakrobaten sind sogenannte "Handflügler". Als einzige Säugetiere besitzen sie die Fähigkeit zum aktiven Fliegen mit den elastischen Flughäuten, die sie mit ihren Mittelhand- und Fingerknochen aufspannen können.

In der Schweiz gibt es 30 verschiedene Arten von Fledermäusen, was rund ein Drittel aller heimischer Säugetieren ausmacht. Von der kleinsten "Zwergfledermaus", die 3 cm misst, bis zum 10 cm grossen "Abendsegler".

Basteln, Falten, Steine schleppen

Im Anschluss durften die Kinder an verschiedenen Posten zum Thema aktiv werden.

Fledermäuse wurden gestempelt und gefaltet. Es wurden aber auch Tätigkeiten angeboten, welche die Kinder das Leben der Fledermaus noch besser erfahren liess.

Anhand einer Personenwaage konnten die Kinder z. B. ein Drittel ihres Körpergewichts errechnen, um dann so viele Steine vom Wald herschleppen, bis dieses Gewicht erreicht war. Ein beträchtlicher Haufen!

Kurz vor dem Mittagessen wurden die Kinder mit hungrigen Bäuchen aber geistig gut genährt nachhause entlassen.

Und wenn die Kinder in Zukunft am nächtlichen Himmel Fledermäuse fliegen sehen, wissen sie jetzt vieles, was sie ihren Eltern, Freunden und Grosseltern über diese heimlichen Kobolde der Nacht erzählen können.

Der Reptilienweg zwischen dem Forsthof Oberwangen und Fischingen muss regelmässig gepflegt werden.

Es herrscht geschäftige Stimmung, während die Schülerinnen und Schüler mit Schaufel und Pickel hantieren. Schon sind mehrere anschauliche Steinhaufen entstanden welche als Überwinterungshilfe für die Schlangen dienen. Dafür musste zuerst ein Loch ausgehoben oder ein bestehendes erweitert werden, um dann mit grossen und später mit kleineren Steinen aufgefüllt zu werden. Dazwischen sogenannte Tränken, bei denen auf den Steinen noch Äste aufgeschichtet wurden. Letztere sollen das Wasser auffangen und bündeln, damit genug Flüssigkeit vorhanden ist für die Tiere, kann ein Jugendlicher genau erklären. Auch für die Eidechsen wird gesorgt mit steinigen Sandflächen. Eine grosse Herausforderung bei der gesamten Arbeit bilden zähe Wurzelstrunke, welche sich kaum aus der Erde entfernen lassen. Dies erfordert kreative Lösungen, Ausdauer und viel Kraft der Schülerinnen und Schülern. Fast einstimmig findet die Klasse dennoch, dass dieser Einsatz ein guter Ausgleich zum vielen Sitzen in der Schule sei. Wenn nur diese vielen Wurzelstöcke nicht wären. "Beim Herausreissen von diesen wären wir (sinnbildlich) fast gestorben".

Neue Wildblumenwiese

Wirklich gestorben sind hingegen im Mittelalter die Menschen, welche an Lepra erkrankt sind. Für diese Aussätzigen wurde damals auch in Dussnang ein Siechenhaus gebaut. Genau an der Stelle, wo jetzt das Stufenpumpwerk "Kreuzacker" steht. Hier soll eine Wildblumenwiese entstehen, deshalb trägt hier die zweite Gruppe der Gymi-Klasse mit Hilfe von Grundstückbesitzer Peter Würmli das Gras ab und schichtet die schweren Erdklumpen auf einen grossen Haufen. Die jungen kommen schnell voran. Sie müssten nicht so viel arbeiten, meint eine Schülerin. Aber alles, was sie machen müssten sei strenge körperliche Arbeit vor allem für die Arme. "Wir werden wohl muskelbepackt nachhause kommen" meint sie lachend.

Simone Monney

Die diesjährige Hauptversammlung von NaturPlus Fischingen am 08. Mai stand ganz im Zeichen der biologischen Vielfalt.

Der Filmemacher Ruedi Plattner zeigte zum Abschluss passend zum Thema sein neuestes Werk: «Ein kleiner Einblick in das Insektenleben».

23 Vereinsmitglieder von NaturPlus Fischingen versammelten sich im gemütlichen Bistro Dorf 16 in Dussnang. Auf den Tischen waren Blumentöpfe bepflanzt mit Frühlingsschlüsselblumen verteilt. Genug für jeden zum Mitnehmen. Diese seien nicht zu verwechseln mit der Waldschlüsselblume, so Niklaus Schnell, Präsident vom Verein.

Die Frühlingsschlüsselblume sei eine geschützte Wildblume mit wertvoller Heilwirkung. Sie gedeihe an warmen Standorten mit nährstoffarmem Untergrund und sei unter anderem wichtige Nahrungsquelle und Ei – Ablageplatz für den bedrohten Frühlingsscheckenfalter. In Magerwiesen und auf trockenen Waldböschungen finde dieser optimale Bedingungen. Durch die intensive Landwirtschaft würden solche wichtigen Lebensräume jedoch immer mehr verschwinden.

Gefährdungsgebiet Schweiz

In der Schweiz stehe es besonders schlecht um die Biodiversität. Sei doch die Vielfalt der Tier- und Pflanzenarten im höchsten Grad bedroht. Innerhalb von diesem Gefährdungsgebiet gebe es in der Gemeinde Fischingen TG wiederum die grösste Vielfalt (Band Nr. 69 «Biodiversitätsmonitoring Thurgau 2018» der Thurgauer Naturwissenschaftlichen Gesellschaft).

Dies solle uns ermutigen, weiter zu machen. Weiter die jährlich wiederholten Natureinsätze zu leisten, damit neue Lebensräume für bedrohte Arten entstehen können und vorhandene gepflegt und erhalten werden.

Jugendnaturschutz

Auch in den Schulen wird das Thema Biodiversität vermehrt aufgegriffen. Schon einige Klassen wurden von Niklaus Schnell und engagierten Vereinsmitgliedern begleitet und betreut bei Natureinsätzen. NaturPlus Fischingen möchte sich in Zukunft noch mehr im Bereich Jugendnaturschutz einsetzen.

Im laufenden Jahr sind 4 Natureinsätze mit Schulklassen unter der Führung von NaturPlus Fischingen geplant. Diese finden in Form eines Klassenlagers statt und dauern jeweils eine Woche.

Doch weil der Verein für die Übernachtungen der Schüler aufkommen muss, wird ihn dies finanziell belasten. Das Vermögen wird schrumpfen. Deshalb werden diese Aktionen in Zukunft auf zwei Klassen pro Jahr beschränkt. Mögliche Finanzierungsvorschläge werden zudem an diesem Abend diskutiert.

Film von Ruedi Plattner «Ein kleiner Einblick in das Insektenleben»

Nach einer kurzen Pause durften die TeilnehmerInnen zurücklehnen und sich von Ruedi Plattner an extensiv gepflegte Orte der Region entführen lassen, wo sich die die Natur noch in ihrer ganzen Vielfalt präsentiert. Insekten wie z. B. Schmetterlinge, deren Namen nicht weniger vielfältig sind, tummeln sich in paradiesischen Verhältnissen.

Mit solch idyllischen Bildern berührt Ruedi Plattner gewiss viele Zuschauer und erzielt somit die gewünschte Wirkung; dass sich das Publikum etwa sagt: «Dieser natürliche Reichtum ist so wertvoll! Deshalb müssen wir die Natur schützen, damit sie uns erhalten bleibt».

Simone Monney

Ein Verein der bewegt

Dussnang - An der 18. Hauptversammlung von NaturPlus Fischingen am 7. September 2020 blickt der Präsident Niklaus Schnell auf ein bewegtes Vereinsjahr 2019 zurück. Verschiebung gibt es auch im Vorstand, wo nach einem Austritt erneut ein Biobauer Einzug hält.

Der Blick auf 2019 führt uns ein breit gefächertes Vereinsjahr mit zahlreichen Arbeitseinsätzen vor Augen. Da wurde z. B. an kühnen Steilhängen gemäht, Gras und Humus für Wildblumenwiesen abgetragen, Lehmtümpel für Gelbbauchunken gesäubert.

Frühmorgens begab man sich auf die Suche nach dem Gartenrotschwanz und abends wurde nach Waldschnepfen gefahndet.

Als Teil des Ferienpasses wurde Kindern das Leben der Fledermäuse begreiflich gemacht und gemeinsam dem Biber aufgespürt.

Das Angebot von Natureinsätzen für Schulklassen erfreut sich zudem immer grösserer Beliebtheit.

Zum Schluss der Versammlung verabschiedete der Vorstand Daniel Kläger, Bio Landwirt vom Cheerhof. Acht Jahre hat er den Verein mit wertvollen Informationen von Seiten der Land- und Viehwirtschaft versorgt. Die Vorstandsmitglieder dankten und wünschten ihm viel Erfolg für die Zukunft!

Für seinen freigewordenen Platz wurde Josef Schuler vom Hohlenstein bei Allenwinden, ebenfalls Bio Landwirt, einstimmig gewählt. Die Vorstandsmitglieder hiessen ihn herzlich willkommen und gratulierten ihm ohne Händeschütteln!

Simone Monney

Ein Anflug von Ärger - oder Glück im Anflug?

Im Anschluss an die Hauptversammlung von NaturPlus Fischingen vom 6. September 2021 hielt Tobias Schmid als Vertreter vom Amt für Raumentwicklung Thurgau einen Vortrag über Mehlschwalben. Der Anlass fand in der "Schuel Au" in Fischingen statt. Vortreffliche Verpflegung aus dem Genossenschaftsrestaurant inklusive.

Mit ihren elegant anmutenden Flügelschlägen fliegen sie im Winter nach Afrika und legen jährlich bis zu 15000 km zurück. Doch auch wenn den Mehlschwalben in der Mythologie Hoffnung und Glück zugesprochen wird, finden sie immer weniger Lebensraum bei uns. Die eleganten Zugvögel nisten typischerweise an Felsvorsprüngen und Steilküsten. Für den Bau ihrer Behausung benötigen sie 700-1500 Lehmkügelchen, dessen Materialien sie auf unbefestigten Wegen mit Wasserpfützen finden und als Nahrungsquelle dienen ihnen hauptsächlich Insekten.

Durch die Ausweitung von Wohnsiedlungen wird die natürliche Vielfalt und damit auch der Lebensraum der Schwalben verdrängt. So kommt es, dass die Langstreckenzieher vermehrt an Mauern und Fassaden von alten und neuen Gebäuden nisten, favorisiert an hellen Oberflächen mit rauer Struktur, weil diese ihrem ursprünglichen Siedlungsraum am ähnlichsten ist. Die Verschmutzung der Häuser durch die Vögel führt oft zu Verärgerung der Eigentümer und Bewohner. Weil die Mehlschwalbe in der Schweiz aber auf der Roten Liste der gefährdeten Brutvögel steht und insbesondere im Kanton Thurgau als gefährdet eingestuft wird, ist es verboten, die Nester von bestehenden Populationen zu entfernen.

Hier kommt Tobias Schmid zum Einsatz. Er ist zusammen mit anderen im Team als Projektleiter zuständig für die Abteilung «Natur und Landschaft». Die Lösungsansätze sind vielseitig und werden individuell auf die Situation angepasst. Gegebenenfalls werden die Kosten für Kotbretter und Kunstnester vom Kanton übernommen. Der Einsatz lohnt sich. So sind seit 2018 an 109 verschiedenen Adressen im Kanton Thurgau 709 Kunst- und 224 Naturnester in einvernehmlicher Zusammenarbeit zwischen Hauseigentümer und dem «Amt für Raumentwicklung» entstanden.

Nach einer rege genutzten Fragerunde überreichte der Vereinspräsident Niklaus Schnell dem Redner ein Geschenkkorb mit regionalen Köstlichkeiten.

Simone Monney

Zum Jubiläum ein Blick in die Sterne

NaturPlus Fischingen wird 20 Jahre alt. Grund genug, um einen Blick in die Sterne zu wagen. Dies geschah mittels eines Referats von Ewgeni Obreschkow gleich nach der HV vom Mittwoch, 8. Juni 2022 im evangelischen Kirchgemeindehaus Dussnang.

44 Interessierte versammelten sich trotz schwülwarmem Wetter im evangelischen Kirchgemeindehaus in Dussnang und begaben sich zusammen mit Ewgeni Obreschkow gespannt in die Weite des Universums. Der Referent versuchte dem Publikum soweit möglich die Dimensionen und Distanzen im Weltraum zu vermitteln. So wurde anhand von Modellen beispielsweise annähernd bewusst, wie weit die Entfernung der Sonne vom Mond und der Erde tatsächlich ist und welch ausserordentlichem Zufall es zu verdanken ist, wenn die Erde exakt zwischen den beiden steht, sodass bei uns die sogenannte Mondfinsternis herrscht. Oder gleichsam, wenn der Mond sich zwischen Erde und Sonne stellt und eine Sonnenfinsternis erzeugt wird.

Exkursion ins 16. Jahrhundert

Obreschkow nahm die Anwesenden mit auf eine Reise ins 16. Jahrhundert und machte einen kurzen Streifzug durch die menschliche Geschichte. Nämlich als Nikolaus Kopernikus das ansehnliche Weltbild, welches bis anhin die Kirche den Menschen vermittelte, auf den Kopf stellte. Während die Menschen zu dieser Zeit die Erde als Mittelpunkt des Universums sahen und die Sterne als Orientierung brauchten, erklärte der Domherr und Astronom plötzlich stattdessen die Sonne zum Mittelpunkt. Somit machte er unseren Planeten zu einem schwebenden, um die Sonne kreisenden Himmelskörper, was die Kirche anfangs nicht akzeptieren wollte. So kam es zum Zerwürfnis zwischen dieser und den Wissenschaftlern.

Leben entsteht

Nicht nur die Erde braucht es, um Leben entstehen zu lassen. Es braucht das ganze Universum dafür. Ebenso wie es Millionen Jahre gedauert hat, dieses zu entwickeln. Dass es ausser uns Leben im Universum gibt, dass es da draussen sogar nur so wimmelt von Lebewesen, davon müssen wir ausgehen, so Obreschkow, auch wenn wir dies vermutlich niemals belegen können. So wie wir niemals erfahren werden, warum Energie und Leben entsteht. Dennoch sollen wir das Leben als Wunder ansehen und uns dies stets vor Augen halten, damit wir der Natur den notwendigen Respekt entgegenbringen.

Damit landete das Publikum wieder auf dem Boden der Erde, Europa, der Schweiz, im Thurgau, in Dussnang, im evangelischen Kirchgemeindehaus und bei den Anliegen von NaturPlus Fischingen.

Simone Monney

Nisthilfen für Weisstörche in Wängi

Seit einigen Jahren brütet ein Weissstorchenpaar auf dem Kamin der Weberei. Mit etwas Glück ist derzeit wieder zu

sehen, wie ein Junges den Kopf aus dem Nest streckt.

Um 1950 verschwand der Weissstorch aus der Schweiz. Durch ein Wiederansiedlungsprojekt wuchs

der Bestand des Schreitvogels seit 1960 langsam aber stetig auf heute über 200 Paare an.

Die Nahrung der Weissstörche besteht aus Kleinsäugern, Amphibien, Würmern und Insekten.

Bei der seit einigen Wochen in Wängi zu beobachtenden Storchengruppe handelt es sich gemäss der

Gesellschaft Storch Schweiz um Jungstörche des letzten Jahres. Diese halten Ausschau nach einem

geeigneten Nistplatz, um im nächsten Jahr eine Familie zu gründen.

Nisthilfen für Weisstörche können recht einfach angebracht werden.

Freistehende Einzelbäume, welchen der Spitz fehlt, oder ein nicht zu flaches

Dach sind mögliche Starthilfen für diese sympathischen Vögel.

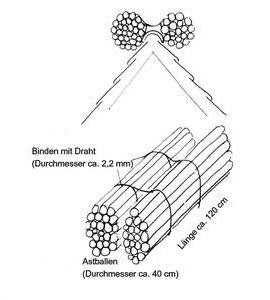

Horstunterlage aus Astballen

Zwei Holzbündel mit Astballen von ca 120 cm Länge und 40 cm Durchmesser werden über den

First gelegt (siehe Abbildung).

Verschmutzungen mit Kotspuren werden mit dem

Regen weggewaschen und verursachen keine

Schäden.

Es könnten lediglich kleine Holzäste in die Dachrinne gelangen. Diese müssten im Herbst entfernt werden.

Mit geeigneten Nisthilfen und einem guten Nahrungsangebot lassen sich vielleicht im nächsten Jahr

mehrere dieser wunderbaren weiss-schwarzen Vögel in Wängi nieder. Dann erfreuen sie uns

weiterhin, wenn sie stolz durch die Lüfte schwingen oder auf ihren langen Beinen bei der

Nahrungssuche über die Wiesen laufen.

Sind Sie interessiert, eine Nisthilfe anzubringen? Auf den Webseiten der Vogelwarte Sempach und

der Gesellschaft Storch Schweiz finden Sie viele Informationen.

9 Sensen-Mäher mähen einen Steilhang Sept. 2020

Unter Anleitung von Niklaus Schnell, Präsident von NaturPlus Fischingen

leisteten dieses Jahr vier Schulklassen (in Form einer Sozial–Lager–Woche) einen wertvollen Beitrag an die Biodiversität. Eine davon ist die Gymi-Klasse von Peter Sutter aus dem Aarau, welche am 24. September 2019 ihre Kräfte für die Amphibien und eine Wildblumenwiese einsetzte. Zusätzlich wurden die Jugendlichen von Helfern des obigen Vereins unterstützt.

15 farbige metallene Dreh-Tafeln

mit entsprechend passenden Fotos, ergänzen seit Ende Okt. 19 den Reptilien-Pfad entlang des Murgwegs zwischen Oberwangen in Richtung Fischingen.

Auf der Vorderseite jeder Tafel regt eine kurze Frage zur einheimischen ungiftigen Ringelnatter zum Überlegen an, welche auf der Rückseite der Drehtafel allgemein verständlich beantwortet wird. Dieser spielerische Effekt des Drehens spricht speziell Kinder und Jugendliche an, was insbesondere für Familien in der Region attraktiv wirkt.

Warum diese 15 informativen Stationen, die jeweils 20 m voneinander entfernt sind?

Entlang der Murg von Fischingen bis Sirnach und vermutlich weiter flussabwärts, hat seit hunderten von Jahren eine überlebensfähige Population von Ringelnattern in der ehemaligen weiten Sumpf- und Moorlandschaft zwischen Wil - Littenheid - Mooswangen - Dussnang - Itaslen - Bichelsee-Balterswil - Eschlikon - Seelmatten - Neubrunn - Turbenthal entlang der Schmelzwasserrinne des ehemaligen Thurverlaufs vor mehr als 10'000 Jahren überleben können.

Die Kenntnis über dieses Vorkommen hat NaturPlus Fischingen 2010 dazu bewogen, einen 500 m langen Reptilienpfad mit 7 Reptilienburgen als Versteck-, Nahrungs- und Überwinterungsplätze zu bauen,

um die heute auf der Roten Liste stehenden und daher national gefährdeten Ringelnattern mit geeigneten Aufwertungsmassnahmen zwischen Oberwangen und Fischingen zu fördern, was auch mit Zufalls-Beobachtungen bestätigt wurde.

Dank den wertvollen mit bis zu 10 m hohen Baumrinden-Haufen der Sägerei Thaddey in Fischingen, in denen vermutlich jährlich Ringelnatterweibchen ihre 10 – 20 ovalen, papierenen, schneeweissen Eiklumpen eingegraben vor Fressfeinden verstecken - und zwar der Sonne zugewandten Seite, damit diese und die Gärungswärme des Holzschnitzelhaufens die Eier ausbrütet - konnte sich der Ringelnatterbestand selber reproduzieren und dürfte, so ist zu hoffen, für die nahe Zukunft gesichert sein.

Wiederum dank dem freundlichen Entgegenkommen von Christoph Ammann und Roger Hollenstein vom Forstbetrieb Fischingen-Tobel durfte NaturPlus Fischingen den Reptilienpfad mit Info-Drehtafeln realisieren.

Da diese Infotafeln bis 2018 im Naturschutzgebiet "Lengwiler Weiher" von Pro Natura TG standen und NaturPlus Fischingen diese geschenkt erhalten hat, können diese nun weitere Spaziergänger und Pilger auf dem St. Jakobsweg nach Fischingen erfreuen.

Auch ist zu hoffen, dass nun Private, Firmen und Gemeinden im Südthurgau in ihren (Natur-)Gärten solch strukturreiche Kleinstlebensräume für Ringelnattern, Zaun- und Waldeidechsen sowie Blindschleichen bauen werden, um der von uns Menschen arg ausgebeuteten Natur auch in unserer Region wieder zu frischem Aufwind zu verhelfen. Niklaus Schnell berät Sie gerne gratis.

von links nach rechts: Sepp Brunschwiler, Franz Arnold, Matthias Münst, Markus Stark, Jörg Meier, Ralph Widmer

Sie erobern das Glück im Fluge

Dussnang - Am Mittwoch, 2. Juni begaben sich eine Handvoll Interessierte auf die Suche nach Nistplätzen von Mauerseglern und Mehlschwalben. Organisiert wurde diese Exkursion von NaturPlus Fischingen. Geführt von dessen Präsident Niklaus Schnell.

Langstreckenflieger sind sie beide. Gemeinsam ist ihnen auch, dass sie ihre Nester ausschliesslich unter Dächern von Gebäuden bauen. Weil aber bei Sanierungen von alten Gebäuden und bei Neubauten die Fassaden in der Regel vollständig zugemauert werden, finden die Mauersegler keine Einfluglöcher mehr und an den meist glatten Oberflächen, welche durch Verputz oder durch den Einsatz von viel Glas entstehen, haften die Nester der Mehlschwalben nicht. Hier kann Abhilfe geschaffen werden durch Nistkästen und künstliche Nester, welche an Gebäudefassaden angebracht werden.

10 x zum Mond und wieder zurück

Ein Gebäude mit idealen Bedingungen für das Nisten von Mauerseglern finden die Teilnehmenden der Exkursion in Itaslen. Dort ziehen die Vögel jedes Jahr zwischen April und August hinter den Mauern der alten Stickerei von Elsbeth Rupper ihre Jungen auf. Bereits im August machen sich die Segler auf den Weg zu ihrem Winterquartier im Süden von Afrika. Sämtliche Tätigkeiten wie Jagen, Schlafen, sich Paaren üben diese Vögel in der Luft aus. Selbst für den Nestbau werden feine Materialien wie Federn und Grashalme aus der Luft gefischt. In ihrem 20-jährigen Leben fliegen diese Vögel streckenmässig etwa 10-mal zum Mond und wieder zurück.

Am alten Gebäude der Firma Von Rotz Tannegg hängen über ein halbes Dutzend Nistkästen. Bernadette Oberholzer erzählt, dass in 10 Öffnungen unter dem Dach Nester von Mauerseglern gesichtet worden waren und hinsichtlich des möglichen Abrisses des alten Gebäudes wurden Nisthilfen angebracht, weil diese dann auf ein neues Gebäude umgesiedelt werden können. Die Vögel nahmen das Angebot an und je nach Wetter und Tageszeit schwirren Schwärme von Mauerseglern herum. Die Zielsicherheit der Vögel fasziniert. Fliegen sie doch in einem zügigen Tempo direkt in die kleinen Löcher von ca. 3 cm Durchmesser.

Wo die Schwalbe nistet am Haus ist das Glück zu Haus (Sprichwort)

Auch Mehlschwalben legen tausende von Kilometern zurück, wenn sie ebenfalls zwischen August und April in den Süden Afrikas fliegen. In der kurzen Zeit, in der sie für die Brut sesshaft werden bei uns, finden sie beste Bedingungen im Bennenmoos und Freihof bei der Familie Stump. Da reihen sich selbstgebaute und Kunstnester unter den Dächern von Haus und Stall aneinander.

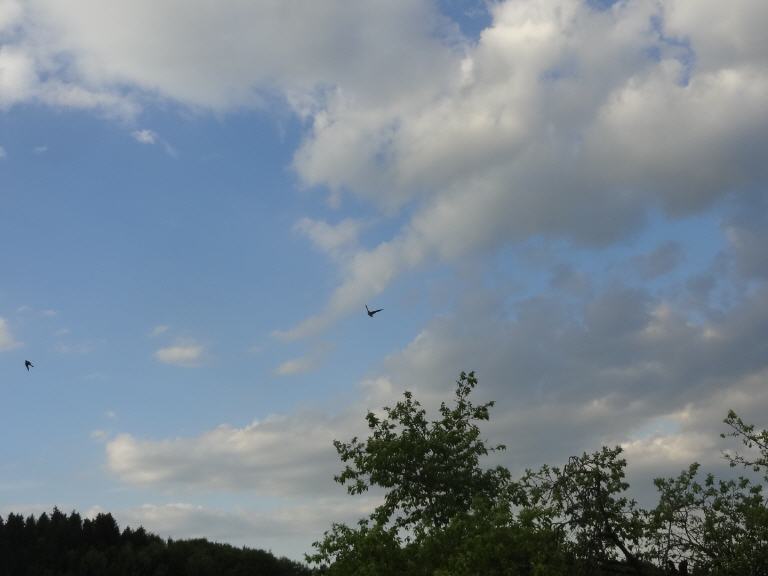

Neben geeigneten Fassaden sind Wasserpfützen auf lockerem, schlammigem Untergrund wichtig für das Nisten der Mehlschwalben. Daraus fischen sie Lehm und Steinmehl für ihren Nestbau. Eine solche Pfütze pflegt die Familie im Bennenmoos beim Stalleingang. Bei trockener Witterung begiessen sie diese eigens. Und weil das Wetter und die Abendzeit scheinbar stimmte, wurde den BesucherInnen der Exkursion ein eindrückliches Schauspiel geboten. Unzählige Mehlschwalben kreisten fröhlich vor dem Abendhimmel über den Köpfen der Beobachtenden.

Heute ist es besonders wichtig, dass vielfältige Nistplätze erhalten bleiben oder geschaffen werden, um damit der Vogelwelt weitere Höhenflüge zu bescheren.

Simone Monney

Was für ein Schrei?

Unlängst vor einem Monat haben ein Kollege und ich ein auffallend kräftiges, seltsames Schreien im Wald gehört, das wir beide als Wildtier-Interessierte noch nie so unmittelbar nah bewusst wahr- genommen hatten. – Einer Krähe oder einer Eule ähnlich? – Oder doch eher einem Säugetier ähnelnd?

Plötzlich entdeckten wir in 200 m Distanz eine Rehgeiss, die sich hinter einem Hügel vor uns in Sicherheit begeben hatte. – Ihr Kitz, ganz unsicher und wackelig auf den Beinen, schrie unentwegt weiter. Was war wohl der Grund?

Die Stimme eines Raufuss-Kauz-Männchens

Ein ebenso spektakuläres Hör-Erlebnis hatte ein Kamerad im Raum Au oberhalb Fischingen.

Er hörte während mehreren Jahren im Frühling eine ziemlich schnelle Folge von fünf bis sechs gleich hohen, trillernden, von fern an den Wiedehopf erinnernden «bububu»-Rufen, der Endton meist leiser.

Mit einer CD der Vogelwarte Sempach konnten wir diesen geheimnisvollen Nachtvogel - eine Eule - identifizieren. Ein Raufuss-Kauz! (siehe Foto) Wie sein Name sagt, sind seine Füsse bis zu den Zehen befiedert.

Lautloses Fliegen

Geräuschlos fliegt der Kauz in der Abenddämmerung und in der Nacht. Fliegen allein ist für uns Menschen schon faszinierend - aber lautlos sich in der Luft zu bewegen ist genial und für Eulen sogar überlebenswichtig.

Zwei entscheidende Anpassungen bei den Flügeln führen bei den Eulen zum Jagd-Erfolg:

Erstens sind die Federn samtig weich und die Aussenkante der Federn ist ausgefranst.

Zweitens haben Eulen im Verhältnis zum restlichen Körper grosse Flügel. Dadurch brauchen sie weniger Flügelschläge, um den fürs Fliegen nötigen Auftrieb zu generieren. Weniger Bewegung in der Luft bedeutet weniger verräterische Geräusche.

Sichtbeobachtung und Verbreitung

Gemäss dem neuen Brutvogelatlas der Vogelwarte Sempach von 2018 leben in der Schweiz nur 1000 – 3000 Raufusskauz-Brutpaare. Trotzdem steht er nicht auf der Roten Liste.

Er bewohnt Bergwälder, vorzugsweise Nadelwälder und verschläft den Tag versteckt in Nadelbäumen.

Obwohl z.B. der Waldkauz mit 6000 – 8000 Brutpaaren in der Schweiz weit verbreitet ist, bekommt man all diese «Jäger der Nacht» in freier Wildbahn nur sehr selten zu Gesicht.

Trotz dieser Tatsache gelang einem Kollegen diesen Frühling 2021 im Raum Au eine zufällige Sichtbeobachtung eines Raufusskauzes. Bei uns in der Gemeinde Fischingen dürfte dieser Kauz selten sein, da bei uns die Grenze seines Verbreitungsgebietes erreicht ist. Sein Areal beschränkt sich nämlich auf den Jura, wo langfristig ein starker Rückgang zu befürchten ist, auf die Voralpen und die Alpen.

Nahrung

Lokal unterliegt der Bestand des Raufusskauzes grossen Schwankungen von Jahr zu Jahr, die durch das wechselnde Angebot an Waldmäusen hervorgerufen werden. Bei Nahrungsmangel weicht er auf Spitzmäuse aus.

Eulen sehen im Dunkeln mit den Ohren

Obwohl die Eulen zwei- bis dreimal besser als wir Menschen sehen, ist nicht etwa ihre Sehkraft der herausragendste Sinn , sondern ihr Gehör. Gerade bei Eintritt der Dunkelheit, wenn die Jagd nach Mäusen beginnt, muss sich die Eule auf ihr Gehör verlassen können. Denn bei zunehmender Finsternis sehen auch die empfindlichsten Eulenaugen zu wenig. Ähnlich eines Parabolspiegels nehmen Eulen mit Hilfe ihres Gesichtsschleiers kleinste Geräusche wahr. Dieser auffallende Gesichtsschleier ist ein Kranz besonders fester Federn.

Aufgrund der asymmetrisch angeordneten Ohröffnungen nehmen Eulen akustische Signale zu zwei unterschiedlichen Momenten wahr, können diese Differenz blitzschnell erfassen und den Ursprung des Geräusches orten. Dabei reicht eine Zeitverzögerung von nur 0.003 Millisekunden.

Trotzdem sind auch die Augen der Eulen wahre Präzisionsinstrumente: Damit Eulen auch bei wenig Licht noch Beute jagen können, sind ihre Augen äusserst lichtempfindlich und riesengross. Sie nehmen rund ein Drittel des Kopfes ein. Hätten wir Menschen ähnlich bemessene Augen, wären sie so gross wie Äpfel.

Mangel an Baumhöhlen - Nistkästen als Ersatz

Entsprechend dem Angebot an Schwarzspecht-Baumhöhlen brütet der Raufusskauz bevorzugt in alten Rotbuchen, aber auch in Nadelbäumen. Da er gerne geeignete künstliche Nistkästen annimmt, fühlt er sich in Laub-, Misch- und Nadelwäldern wohl.

Forstwirtschaft fördert den Raufusskauz mit dem Schutz natürlicher Höhlenbäume und Altholzbeständen

Waldbesitzer können dem Raufusskauz und vielen weiteren Vogel-, Säugetier- und 1000 Holz-Käfer-Arten bedrohlich zusetzen, wenn sie Höhlenbäume und Altholz-Inseln fällen.

Wer baut solche Nisthilfen? - Wer steht Pate für solche Nisthilfen?

Niklaus Schnell vom Naturschutzverein «NaturPlus Fischingen» nimmt gerne mit spendenfreudigen Sponsoren und freiwilligen Handwerkern Kontakt auf. - 071 – 977 10 39

Niklaus Schnell nimmt gerne Hinweise zum Vorkommen von 7 verschiedenen Eulen-Arten im Südthurgau entgegen.

Text und Fotos (folgen) : Niklaus Schnell

EXKUSIONSBERICHT

für den Jahresbericht 2022 des Thurg. Vogelschutzes

Da Niklaus Schnell (NS) bereits zwei Jahre zuvor das TVS-Co.-Präsidium über das 20-jährige Jubiläum von "NaturPlus Fischingen"(NPF) informiert hat und sich als Kandidat für die DV 2022 bewarb, wurde von demselben entschieden, dass im Jubiläumsjahr von NPF an der DV des TVS vom 5. März in Fischingen dem Verein die Gelegenheit geboten würde, sich zu präsentieren.

Diese Möglichkeit nutzte der Vorstand von NPF, um:

1. eine EXKURSION am Samstag, 5. März 22 von 10 - 12 Uhr,

2. ein feines MITTAGESSEN im Bio-Bistro im Kornhaus zu Vogelsang, Dussnang von 12 - 13:15 Uhr und

3. der ordentlichen DV von 13:30 - 16:30 Uhr in der Sonnenhof-Turnhalle in Oberwangen vorzubereiten.

1. EXKURSION

Für die Exkursion trafen sich 30 interessierte TeilnehmerInnen bei der Kath. Kirche in Dussnang.

NS begrüsste alle im Namen von NPF.

Neu-Anlage eines Wildblumen-Gartens

Anschliessend wechselte die Gross-Gruppe über die Strasse, um vis à vis in der ehemaligen

„Pfarrwiese“ den einzigartigen, mageren Wildblumengarten zu besichtigen, in der geschätzte

200 Arten von einheimischen Wildblumen zu entdecken wären.

Diese ausserordentlich hohe Anzahl an Wildblumen würde wohl nirgends im hügeligen,

wunderschönen Tannzapfenland des Südthurgaus zu finden sein.

Ursprünglich schürfte 2016 ein Bagger 20 – 30 cm des nährstoffreichen Oberbodens ab, um

anschliessend diese Fläche wieder mit feinem Wandkies aufzufüllen. Dieselbe Firma säte die

„CH-G-Samen-Mischung“ ein. - Im kommenden Jahr keimten von den auf dem

Prospekt abgebildeten 26 Wildblumen- und 16 Grasarten keine 20 Wildblumenarten, jedoch

die meisten Grasarten. Jedenfalls überwogen die Grasarten die nicht speziell seltenen

Blumenarten um ein Vielfaches.

NS entschied daraufhin mit dem Öko-Team des „Grünen Güggels“ der Kath. Kirche

Dussnang , dass mit Pickeln, Gartenhacken und Jätdolchen sämtl. Grasarten mit wenigen

Ausnahmen ausgegraben und auf dem Gemeindekompost entsorgt würden.

Im Folgenden säte NS ganz viele, eigens hierfür gesammelte, nicht häufig vorkommende einheim.

Wildblumen-Samen grossmehrheitlich aus dem Südthurgau aus, setzte auch zahlreiche eigene

Topfpflanzen ein und war während dem ganzen Jahr mit Jäten von unerwünschten Beikräutern und Gras wöchentlich während vielen Stunden beschäftigt.

Verschiedene Strategien bei Pflegemassnahmen

Der riesige zeitliche Aufwand des Pflege-Teams hat sich mehr als gelohnt, denn schon nach

einem Jahr dominierte der Rote Klatschmohn und zog nicht wenigen Augen von Passanten

entlang des Trottoirs in Bann.

Im zweiten Jahr zog sich dieser aus Gründen seiner mangelnden Konkurrenz-Fähigkeit fast

vollständig zurück und machte den aufkommenden Wiesen-Flockenblumen, Tauben-Skabiosen,

Skabiosen-Flockenblumen, Schafgarben, Johanniskräutern usw. Platz.

So verstrichen zwei Jahre, in denen im Herbst nicht wie viele EinwohnerInnen sich vorstellten, die

nun fast vollständig bewachsene Ruderalfläche gemäht würde, nein - zum Schrecken vieler blieb

die ganze Vegetation braun und verwildert stehen. - „Was soll diese Unordnung?“, hörte man

verständnislos munkeln. Diese auf Sauberkeit und Ordentlichkeit getrimmten Dorfbewohner

wussten nicht, dass diese abgestorbenen braunen Pflanzenstängel als Strukturen abertausenden von

für die Biodiversität und somit auch für die Ökosystemleistungen wertvollen Insekten im Wild-

blumengarten das Überleben im Winter garantierten, entweder am oder in den Stängeln, unter den

noch hängenden vielleicht sogar eingerollten Blättern, in den noch robusten Samenkapseln, unter

dem dichten Blätterteppich am Boden gut geschützt vor Wind und Wetter sowie Räubern usw. usf.

Ein Beispiel aus dem Ornis, der Zeitschrift des SVS, so erzählte NS, möge das illustrieren:

„Im Winter hat die Schafgarbe ihre Attraktivität für Blüten besuchende Insekten verloren wie

auch ihre Heilwirkung bezügl. der ätherischen Öle und anderer Pflanzeninhaltsstoffe. Wo

zur Winterzeit ihre dürren Pflanzenstängel noch die Wege säumen, sind sie nach wie vor

beliebt - als Winterquartiere nämlich. - Was denken Sie, wie viele überwinternde Kleintiere

an und unter einer Schafgarbe zu finden sind?

In einer Studie haben ForscherInnen die Tierchen ausgezählt. Sie fanden zu ihrem Erstaunen

117 überwinternde Kleintiere an den Blütenköpfen, den Stängeln und der Streu der Schafgarbe,

davon lebten über 90 % räuberisch. Im Boden unter der Schafgarbe waren es gar knapp

4500 Individuen in einem Radius von 7.5 cm und bis 20 cm Tiefe.

Auch an Wegwarten wurden 82 überwinternde Tiere, an Kornblumen gar 941 Individuen

gezählt. - Auf einjährigen Pflanzen wie Klatschmohn, Kornrade und Kornblume sind

vor allem Kleintiere zu finden, welche Pflanzen fressen. Bei den zwei- oder mehrjährigen

Pflanzen überwiegen die räuberischen Kleintiere. Diese gelten als Nützlinge, denn sie sind die

Gegenspieler derjenigen Kleintiere, welche Pflanzen schädigen.“

Um möglichst viele Insekten nach der Überwinterungszeit retten zu können und dabei die Blumen-

Wiese für den Frühling wieder „auf Vordermann zu bringen“, haben wir im kommenden Jahr im März

an mehreren Nachmittagen das am Boden liegende Pflanzen-Material stehend in ein zwei Quadrat-

meter grosses umzäuntes Wiesenstück gestellt, um so den Insekten in ihrem Ei-, Larven- oder Puppen-

stadium eine möglichst grosse Überlebenschance zu geben, im nahen Frühling ihren Entwicklungs-

zyklus fortsetzen zu können. Im Frühling des folgenden Jahres haben wir auch wiederum im März das abgestorbene braune Pflanzenmaterial auf einen Haufen am Rande des Wildblumengartens aufgeschichtet. - Seit einem Jahr nehmen wir wieder im März etappenweise das auf dem Boden liegende tote Pflanzenmaterial von Hand oder mit einem Laub-Rechen zusammen und entsorgen dieses kurzum auf dem Gemeinde-Kompost, da diese Arbeit zuvor einfach zu viel Zeit beanspruchte.

Während der Vegetationsphase werden nur die nötigsten Pflegeeingriffe ausgeführt. Unter anderem

werden in dieser Zeit auch überaus starkwüchsige Wildblumen gleich nach dem Verblühen zurück-

geschnitten oder sogar ausgerissen, so z.B. der Kleine Wiesenknopf, das Ferkelkraut oder das

Habichtskrautartige Bitterkraut. Die grosse Kunst bei der Pflege von Naturgärten besteht darin, dass

die dominanten Arten permanent überwacht und wenn nötig von Hand oder mit der Schere reduziert

werden müssen, wogegen die weniger oder nicht starkwüchsigen Arten „gehätschelt“, d.h. frei gestellt

werden müssen, so dass sie eine Chance haben, blühen und versamen zu können. Wohl die grösste

Arbeit liegt darin, dass immer wieder aufkommende Grasbüschel auszureissen sind, so dass es sich

keinesfalls etablieren kann, mit Ausnahme solcher, die bewusst eingesät wurden wie das seltene

Zittergras oder sogar das Perlgras, welches die Futterpflanze des vom Aussterben bedrohten Perlgras-

Schmetterlingsfalters ist.

Samen-Ernte

Bereits im späteren Frühling beginnt das Ernten von Samen von früh blühenden Wildstauden (Fach-

begriff). Diese Arbeit verlangt viel Zeit und Geduld sowie auch Erfahrung, so dass in möglichst

kurzer Zeit möglichst viele Samen eingesammelt werden können. Nicht umsonst sind solche Samen

im Fachhandel teuer.

Wir vom „Grünen Güggel“ bieten Samen von rund 80 Arten von einheimischen Wildblumen in

informativ beschrifteten Papiertüten mit dem jeweiligen Blumenfoto für 1 Fr. / m2 an. - Zu beziehen

bei - niklaus.schnell@bluewin.ch.

12 Punkte-Programm

Den Focus im vielfältigen Wildblumengarten legte N. Schnell jedoch auf das 12-Punkte-Programm

zur "Förderung der Vielfalt der Insekten der Schweiz" des "Forums Biodiversität Schweiz", der

Akademie der Wissenschaften Schweiz, mit übersichtlichen Texten und vielen Graphiken.

01. Insekten-Hotspot-Gebiete - identifizieren und erhalten

02. Lebensräume - aufwerten, vernetzen und neu schaffen

03. Artenförderungsmassnahmen - gezielt umsetzen

04. Risiken und Einsatz von Pestiziden - minimieren

05. Stickstoff- und Phosphoreinträge - reduzieren

06. Bewirtschaftung - insektenfreundlich gestalten

07. Klimawandel - abwenden

08. Lichtverschmutzung - reduzieren

09. Monitoring und Erfolgskontrollen - ausbauen

10. Forschung - intensivieren

11. Artenkenntnisse und Handlungskompetenzen - verbessern

12. Die grossen Hebel - angehen

Mit 12 A3-Plakaten, auf denen die 12 Titel farbig notiert sind, sowie A3-Kopien mit graphischen

Tabellen versuchte NS die Teilnehmenden für ein ziel- und handlungsorientiertes Engagement

insbesondere für die Vielfalt der Insekten zu gewinnen, ohne wenn und aber, denn auf leere Worte

müssten jetzt endlich sicht- und messbare Taten folgen.

Wettbewerb: Die ersten drei Personen, welche diese Zeilen bis vor Ostersonntag 2023 gelesen haben,

an ihrem Wohnort im Kt. TG oder in ihrem Thurgauer Vogelschutzverein eine Wildblumenwiese

von mind. einer Are 2022 angelegt haben oder 2023 anlegen werden, dürfen sich bei 071-977 10 39

melden. Niklaus Schnell würde diese Wildblumenwiese begutachten und bei einer positiven

Einschätzung dürfen diese drei Personen aus einer Liste mit rund 80 Wildblumenarten je 30 Samentüten

nach Wunsch für je 1 m2 gratis beziehen.

Insekten-Brutwand

Eine Insekten-Wand an der geschützten sonnigen Ostseite einer Garage am Rand des Wildblumen-

Gartens bietet seit drei Jahren für weit über 200 Wildbienen-Weibchen in vorgebohrten hölzernen

Brutröhren eine Möglichkeit sich zu reproduzieren.

Die 20 darunter seitwärts aufgestellten Geranium-Kistchen, gefüllt mit einem Gemisch von 5 %

Lehm und 95 % ungewaschenem Sand, werden bislang erst von einer Lehmwespenart, der „Gemeinen Schornsteinwespe“ besiedelt, die unschwer an ihrem verlängerten, schornsteinförmigen Nesteingang zur Brutröhre erkennbar ist.

Die Nistgänge werden schräg nach unten gegraben. Dabei wird der lehmhaltige Untergrund mit herbeigetragenem Wasser aufgeweicht und das abgetragene Material ringförmig um den Röhreneingang geklebt. Nach und nach entsteht so der bogenförmige Vorbau von manchmal 5 cm Länge. - Die Nahrung besteht ausschliesslich aus ca. 20 grünen Larven von Rüsselkäfern / Brutzelle.

Seit 2022 liegen auf den Geranium-Kistchen 20 mind. kopfgrosse, morsche Holzstücke, in denen

die grösste Wildbienenart, die Blauschwarze Holzbiene, ihre Brutröhren bauen könnte, um in den

hintereinander liegenden Brutzellen Nektar und Pollen einzulagern, so dass sich aus den von ihr

abgelegten Eiern die sich selbst befreiten Junglarven verproviantieren könnten, wie dies N. Schnell in

seinem Naturgarten 2022 erstmals mit der Fotokamera festhalten konnte.

Wildsträucher

Gegen 20 einheimische Wildsträucher wie dem Roter Holunder, zwei Weissdorn-Sträuchern, einem

Schwarzdorn, einige Kornelkirschen und ein Blasenstrauch für die Blauschwarze Holzbiene sowie ein

Vogelbeerbaum werten die Biodiversitätsfläche entscheidend auf.

Insekten-Paradies

Was am 5. März jedoch (noch) nicht zu bewundern war, jedoch jährlich vom zeitigen Frühling bis in

den Spätherbst hinein ein Schauspiel sondergleichen ist, sind die aber-tausenden akrobatisch

fliegenden Insekten wie Ameisen, Fliegen und anderen Zweiflügler, Heuschrecken, Käfer, Libellen,

Schmetterlinge, Wanzen, Wespen (auch Hornissen), Wildbienen (darunter riesig viele Hummeln von

über 5 Arten) usw., die täglich bei sonnig-trockenem Wetter auf der Suche nach Nektar und Pollen sich

im Schlaraffenland tummeln können. - An heissen Sommertagen zirpt und summt und brummt es

nicht nur, sondern es rauscht buchstäblich unüberhörbar. - Mit viel Geduld gelang es einer und einem

Fotographin(en) in den letzten beiden Jahren, eine faszinierende Insekten-Vielfalt mit ihrer Kamera einzufangen.

Dieses einzigartige Wunder der Natur beobachten zu dürfen, ist wohl der grösste Lohn für die Mühen

der Arbeit während dem ganzen Jahr.

Seltene Wasserpflanzen

Im südlichen Teil des Gartens sind 15 schwarze, 40 cm tiefe Gummi-Pflasterwannen verbuddelt, in

denen N. Schnell grösstenteils seltene bis ganz seltene Wasserpflanzen züchtet, um diese in Streue-

flächen in der Gemeinde Fischingen auszupflanzen, um die Biodiversität in diesen Ökoflächen auf-

zuwerten. – Man weiss aus der Biologie bzw. der Ökologie, dass von einer einzigen Pflanzenart

- so als Durchschnittswert - das Überleben von 10 Tierarten abhängt. Würde also eine Pflanzen-

art aussterben, so hätte dies zur Folge, dass mit ihr auch gleich 10 Tierarten ausgelöscht würden.

– Erschreckend!

Zwei Entdeckungen: Wanderratten und Gelbbauch-Unken

Absolut erstaunlich war 2021 und 22 der Fund von je einer toten Wanderratte im Wildblumengarten.

Einem Anwohner an der Murg in Oberwangen gelang es, 2022 mittels Fallen 4 Wanderratten zu fangen.

Spektakulär im 2020 war die Entdeckung von zwei von NS zufälligerweise gesichteten Gelbbauchunken in den Pflasterwannen im Wildblumengarten, die jedoch in den folgenden Jahren nicht mehr gesichtet wurden und deshalb eine Reproduktion ausgeschlossen werden kann.

Lebensraum Gelbbauch-Unken

Diese beiden Ausreisser können nur von der in Luftdistanz 1.5 km entfernt gelegenen Unken-Zuchtanlage von NaturPlus Fischingen stammen, allerdings über den Aumühlebach, die Murg und den Tanneggerbach zugewandert - ein Parade-Beispiel für die lebensnotwendige Vernetzungsfunktion von Fliessgewässern, ganz nach der mehr jährigen Kampagne des Schweiz. Vogelschutzes „Ökologische Infrastruktur“. - Diese Unken-Zuchtanlage mit 20 Lehmtümpeln und ebenso vielen Pflasterwannen wurde am Ende der Exkursion besucht.

N. Schnell zeigte dabei auch eine mit über 30 runden, mind. 10cm dicken Holzrugeln

gebaute, doppelwandige Wiesel- bzw. Hermelin-Aufzuchtburg, die drei Ein- bzw. Ausgänge hat,

dass wenn ein Fuchs graben würde, wenigstens das Weibchen fliehen und sich in Sicherheit bringen

könnte. Überdacht ist die ganze Holzburg mit dachziegelartig übereinander gelegten, dicken Holz-

brettern, so dass der mit Laub und Stroh gefüllte Innenraum von 1m2 für die Aufzucht von Jungen

trockene und somit ideale Voraussetzungen bietet. Das Ganze ist selbstverständlich mit vielen 3 – 4 m langen Ästen vollständig abgedeckt und ist den Blicken von Spaziergängern verborgen.

Nur noch kurz konnte NS den für den Kt. TG einzigartigen Tuffstein-Felsen erklären, auf dem

100 Fleisch-fressende Karnivoren mit dem Namen „Gemeines Fettblatt“ gedeihen. Die handgrossen Pfützen auf dem Felsen könnten den „Zweigestreiften Quelljungfern“ und den europaweit bedrohten „Gestreiften Quelljungfern“ hervorragende Ei-Ablegemöglichkeiten bieten. Beide Arten wurden

früher von NS schon mehrmals in der Gemeinde Fischingen an verschiedenen Orten entdeckt.

Neu angelegter Ruderal-Standort

Die Grossgruppe besuchte schliesslich noch einen im Sept. 21 neu angelegten Ruderal-Standort, bei

dem auch wiederum 20 – 30 cm Humus abgetragen und darauf mit feinerem Wandkies wieder aufgefüllt wurde. Anschliessend wurden ca. 50 Arten von Wildblumen-Samen v. NS gesät, ohne diese mit Substrat zu überdecken. Nebst 10 eingebuddelten Topfpflanzen konnten anfangs März 100e von Keimlingen entdeckt werden, also ein voller Erfolg.

2. MITTAG-ESSEN

Über 30 Mitglieder des TVS genossen im Bio-Bistro Kornhaus zu Vogelsang in Dussnang ein feines

Mittagessen, je nach Wunsch ein Vegi- oder ein Fleisch-Menu. - Dankeschön dem Kornhaus-Team!

3. DELEGIERTEN-VERSAMMLUNG

Dank dem entgegenkommenden, unentgeltlichen Support von René Heuberger vor, während und nach der DV mit seiner eigenen technischen Anlage in der Sonnenhofturnhalle in Oberwangen konnten die überaus zahlreichen, wie nur selten an DVs erlebten Voten in den Diskussionen von allen Teilnehmenden problemlos verständlich mitverfolgt werden. - Dankeschön René!

Während der Pause und am Schluss wurde den Teilnehmenden die Möglichkeit geboten, von weit über 1000 informativ beschrifteten Papier-Samen-Tüten mit dem entsprechenden Blumenfoto von rund 80 einheimischen Wildblumenarten zu 1 Fr./ m2 einige zu kaufen, zum Selbstkosten-Preis auch Hummel- zu 110 Fr. und Fledermauskästen zu 50 Fr. - Die Betreuung der Standtische war perfekt. - Dankeschön Susanne, Antje und Sepp!

Du hast den gesamten Transport von Samen-Schachteln und Nistkästen erledigt. - Dankeschön Roland!

Vor dem Eingang in die Turnhalle waren 2 mit Stroh gefüllte Wiesel-Aufzuchtkammern aus Holz mit 1.20 m langen Spurentunnels, Spuren-Papier, Spurentinte aus Salatöl und Graphit-Pulver und einem Präparat eines Hermelins zur Anschauung ausgestellt und zur Nachahmung empfohlen, ebenso ein Gartenrotschwanz-Nistkasten mit Schiebetür und einem ausgestopften Präparat. - Dankeschön Georg!

Der gesamte Vorstand unter der Leitung von Paddy hat mit Ralph am Morgen die Turnhalle zweckmässig nach Plan eingerichtet und abends alles wieder aufgeräumt. - Dankeschön Paddy!

Estelle hat mit Simone zusammen ihre Jubiläums-Deko in wunderschöner Art auf den Tisch gezaubert. -

Dankeschön Estelle und Simone!

Auch Martin Schuck vom Schweiz. Vogelschutz hatte 3 Tische für die Präsentation seiner Materialien zur Verfügung. Als Botschafter des Jahresvogels 2022 berichtete er über die Feldlerche. - Dankeschön Martin!

Alle 54 TeilnehmerInnen erhielten deshalb als Jubiläums-Geschenk von NPF ein Tischgebäck vom Kornhaus in Form einer sinnbildlich dargestellten Feldlerche mit einem speziell für diesen Anlass kreierten Feldlerchen-Foto-Aufdruck mit dem Grusswort von Antje. "NaturPlus Fischingen heisst dich herzlich willkommen". - Dankeschön Antje!

Herzl. Dank auch an Hanspeter Lutz für die Begrüssungsworte und den Willkommensgruss der Gemeinde Fischingen zu Beginn der DV. - Dankeschön Hampi!

Oberwangen, 5. Jan. 23 Niklaus Schnell, Präsident "NaturPlus Fischingen"

Warum der Löwenzahn und der Schwarzdorn nicht gleich schön sind

Lagerbericht der Klasse 1Mb, Kantonsschule Romanshorn

Der Löwenzahn beginnt unsere Wiesen schön gelb zu färben, und das Gras steht bereits kräftig grün auf den Weiden. Da kommt so richtig Frühlingsstimmung auf! Nicht jedoch bei den 16 Schülerinnen und Schülern der Klasse 1Mb von der Kantonsschule Romanshorn. Nach einer Lagerwoche in Dussnang (Gemeinde Fischingen TG) herrschen freudige Frühlingsgefühle, wenn sie und ihre beiden begleitenden Lehrpersonen nicht Löwenzahn sehen, sondern Wandkies-Rabatten – sogenannte Ruderalflächen. Die Herzen der 15-Jährigen schlagen auch nicht höher beim Anblick von saftig grünem Gras, sondern vom weiss blühenden Schwarzdorn, den sie am Waldrand vorfinden, in dem sie holzen durften. Was ist das für eine verkehrte Welt?

Die Antwort ist ganz einfach. Bei einem Umwelteinsatz, organisiert durch die «Umweltstiftung Schweiz», lernt die Klasse auf eindrückliche Weise, was Biodiversität heisst. Sie weiss nun, dass der aufgeräumte Wald nach reinlicher Schweizer Manier und die gewinnbringende, gedüngte Monokultur (mit oft nur Gras und Löwenzahn) keinen guten Lebensraum bieten für Insekten, Reptilien, Amphibien, kleine Säugetiere und Vögel. Da gibt es keinen Platz für ein ruhiges Versteck, keine natürliche Fluchtmöglichkeit und keinen Ort für die Paarung und die Brutpflege. Der Mensch hat sich breit gemacht und seine Umgebung nach seinem Gusto «verschönert». Und nicht nur die Tierwelt ist dadurch bedroht, nein, auch die Pflanzenwelt, denn Fauna und Flora und selbstverständlich auch der Mensch sind regional vernetzt. Ranken zum Beispiel wilde Brombeeren auf der Waldlichtung, auf der die Klasse 1Mb arbeitete, hat das seltene Purpur-Knabenkraut keine Chance mehr zu wachsen. Und wenn diese Orchidee nicht gedeiht, verlieren spezielle Insektenarten ihre Bestäubungspflanzen. Ragwurz-Arten locken mit ihrem verführerisch duftenden Parfüm und dem adretten Aussehen hochgradig spezialisierte Männchen von Hummeln, Wildbienen, Fliegen oder Spinnen an. Haben diese Insekten immer weniger Lebensraum, mögen Vögel wie der Wiedehopf, welche sie fressen, nicht mehr in diesem Gebiet wohnen. Da gibt es nur eines: Fliehen oder Aussterben. Oder aber die Orchidee wird von Laub und Brombeerranken behutsam befreit von vielen engagierten Menschen, welche sich einsetzen für ihre gefährdeten Mitkreaturen.

Niklaus Schnell ist einer davon. Er arbeitet unermüdlich und mit freudigem Eifer im Verein NaturPlus Fischingen. Er ist es, welcher der Kantiklasse beim Orchideen-Befreien hilft oder beim Waldrand-Holzen erklärt, wie wertvoll alle dornigen Büsche und Stauden sind. «Diese ja nicht absägen, gell! Der Neuntöter wird es euch danken.» Dieser stark gefährdete Vogel spiesst etwa neun seiner Beutetiere, wie Heuschrecken oder andere Insekten als Vorrat auf den Dornen auf. «Die vielen kleinen Buchen dürft ihr absägen.» An dieser Stelle am Waldrand sollen nämlich nur wenige der grossen, schattenspendenden Bäume stehen. Reptilien, wie die Ringelnatter oder die Zaun- und Waldeidechse, brauchen Wärme und freuen sich über einen lichten Wald. Sie finden Unterschlupf, Brutplatz und Schutz in den grossen Ast- oder Steinhaufen – eben im «unordentlich» aussehenden Wald. Und den abgestorbenen, halb gekippten Baum räumen wir auch nicht auf die Seite, denn «wisst ihr, die Haselmaus kann viel leichter auf dieses schräg stehende Bäumchen klettern als auf die senkrechte Staude», lehrt uns Schnell mit seiner begeisternden Art. Die Klasse lauscht gebannt seinen Vorträgen und macht sich dann eifrig ans naturfreundliche Aufräumen des Waldes.

Jeden Tag steht eine andere Arbeit auf dem Programm. Um neun Uhr morgens wartet die ganze Gruppe vor dem evangelischen Pfarreiheim in Dussnang, ihrem Lagerhaus. Es ist oft kalt und nass, und die Lagerteilnehmer:innen sind etwas übernächtigt. Trotzdem ist die Laune gut. Mit Regenhosen und -jacken ausgerüstet und in Gummistiefeln, welche von Tag zu Tag dreckiger werden, warten sie mit ihren Velos auf die drei engagierten und humorvollen Pensionären, Niklaus Schnell und seine beiden treuen Helfer Jörg und Georg. Am ersten Tag wird eine Wildblumenböschung von Unkraut gejätet und von Laub befreit und eine andere Stelle eingezäunt. An einem anderen Tag radelt die Gruppe zu kleinen Unkenweihern. Hier muss die schwarze Folie am Rand gekonnt im Lehm begraben werden und das Laub aus dem Wasser gerecht werden. Für die seltenen Amphibien mit dem gelb-schwarz marmorierten Bauch ist es noch zu kalt. Sie lassen sich nicht blicken. Dafür zeigen sich unzählige Bergmolche, welche sich im Falz der schwarzen Folie gemütlich eingerichtet haben. Behutsam werden die Tierchen ins Wasser gebracht, bevor die eisernen Pickel und Schaufeln die Böschung naturgerecht verschönern. Am Anfang wirkt der «pflutschige» Boden etwas bedrohlich auf die Gruppe, welche normalerweise trockenen und sauberen Schulboden gewohnt ist. Aber schon bald werden die Stiefel und Gartenhandschuhe so dreckig, dass man sie kaum mehr erkennt. Ist dieser Bann mal gebrochen, kniet Frau und Mann im Morast, wird Lehm wie Tarnfarbe auf das Gesicht geschmiert, bewirft man(n) sich gar mit der beigen Erde und lacht vergnügt über das längst vergessene Kinderspiel, welches so herrlich befreit von den Zwängen des Erwachsenenlebens. Wir werden eins mit der Natur.

Die Arbeit in und mit der Natur hat alle Teilnehmenden zusammengeschweisst. Und nicht nur das; sie hat ihnen auch die Augen geöffnet. Natürlich finden wir den blühenden Löwenzahn immer noch schön. Aber das noch mickrige, von uns im Kies gepflanzte Glockenblümchen finden wir interessanter, die abgestorbenen Pflanzenstiele auf der Wildblumenwiese – Behausung vieler Insekten – finden wir lebendiger und die unermüdliche Arbeit für alle heimischen Kreaturen, welche gerade hinter uns und lebenslang noch vor uns liegt, finden wir herausfordernd und bereichernd. Hoffentlich können immer mehr Menschen angesteckt werden von dieser Freude an der schönen Natur. Auf dass wir ihr mit Respekt begegnen und sie mit Sorgfalt hegen und pflegen!

Mirjam Pazeller-Munz, Klassenlehrerin der Gymi-Klasse 1Mb der Kantonsschule Romanshorn

Lebendiger Hochstamm-Obstgarten

Blütenwolken im Frühling - Apfelsaft im Herbst

oder

Weisse Blütenpracht im Frühling - Apfelsaft im Herbst

oder

Aus Blütenwolken fliesst gesunder Süssmost von regionalen Hochstamm-Obstbäumen

Was sind Hochstammobstbäume?

Hochstammobstbäume gehören in vielen Gegenden der Schweiz

zum vertrauten Bild der traditionellen Kulturlandschaft.

Sie umgeben als Obstgärten Höfe und Dörfer, säumen als Alleen

Strassen und Wege oder sind als Streuobstwiesen locker über die

Landschaft verteilt. Sie unterscheiden sich damit von den modernen

Niederstammanlagen, die in dichten, geschlossenen Pflanzungen stehen.

Deshalb sind Hochstammbäume wichtig!

Vielfältiges Landschaftsbild:

Hochstammbäume bereichern, prägen und strukturieren die Landschaft und tragen so zu einem vielfältigen Landschaftsbild bei.

Erholungslandschaften:

Obstgärten sind mit ihrem jahreszeitlich wechselnden Kleid attraktiv für Erholungssuchende.

Artenvielfalt:

Hochstammobstgärten sind ein unentbehrlicher Lebensraum für viele bedrohte Tierarten.

Hochkultur:

Hochstammbäume sind mit ihrer langen Tradition in Bewirtschaftung und Verwertung des Obstes Teil unserer Geschichte und unserer Identität.

Sortenvielfalt:

Hochstammbäume weisen eine grosse Vielfalt an verschiedenen Obstsorten auf und stellen daher ein unentbehrliches Genreservoir für alte Sorten zum Wiederentdecken dar.

Vielfältiger Geschmack, vielfältige Verwendung:

Die Vielfalt an Sorten garantiert eine grosse Vielfalt unterschiedlicher Geschmacksnoten, die sich für verschiedene Verwendungszwecke wie hochwertigen Obstsaft, das Dörren oder feinen Edelbrand besonders gut eignen.

Geschichte

Anfangs letzten Jahrhunderts standen in der Schweiz über geschätzte 15 Mio. Hochstamm-Obstbäume.

1950 standen noch 6 Mio. Apfelbäume. Heute beträgt ihre Zahl noch 1.2 Mio.

Lebensraum für bedrohte Zielarten

Dem Hochstammobstgarten kommt als Lebensraum der halboffenen Landschaft eine einzigartige ökologische Bedeutung zu. Bis zu 2400 Tier- und Pflanzenarten wurden in den Hochstammobstgärten nachgewiesen. 35 Brutvogelarten wurden in der Schweiz in Obstgärten gezählt. Wendehals, Gartenrotschwanz, Wiedehopf, Trauerschnäpper, Schleiereule, Steinkauz (max. 150 Paare), Zwergohreule (max. 40 Paare), Rotkopfwürger (keine Brutnachweise mehr), auch Fledermäuse wie das Braune Langohr usw. sind als Zielarten für den Lebensraum Hochstammobstgarten ausgewiesen. Diese typischen, vielerorts verschwundenen Obstgartenbewohner sind z.T. sehr stark gefährdet und haben eine hohe nationale Priorität. Sie ernähren sich alle von Insekten, die sie vorwiegend auf locker bewachsenem Boden erbeuten. Die Art, wie der Unternutzen und die unmittelbare Umgebung des Obstgartens bewirtschaftet wird sowie das Angebot an Struktur-Elementen sind für das Überleben dieser Arten entscheidend.

Dank an Landwirte

Dank gebührt all jenen Landwirten, die trotz teils massiven Absatzschwierigkeiten einen Hochstamm-Obstbaumgarten erhalten, pflegen und auch durch junge Bäume wieder ergänzen. Alleine schon wegen der Nützlingsförderung von Schlupfwespen, Flor- und Schwebfliegen, Raubmilben sowie Wildbienen und der damit einhergehenden Schädlingsregulierung von Spinnmilben und Blattläusen sowie der Direkt-Zahlungen lohnt es sich, die Anforderungen der Qualitätsstufe ll der DZV für Feldobst-Hochstammbäume anzustreben. - Wenn der Obstgarten durch Dornen-Hecken für den Neuntöter, grosse Altholz- und Stein-Haufen, Ruderal-Flächen mit einheimischen Wildblumen, einem Krautsaum usw. aufgewertet wird und die Arbeitsabläufe nicht behindern, erbringt er einen grösstmöglichen Nutzen für die Biodiversität.

Dank an Private

Für Privat-Gärten ist empfohlen, statt exotische Zierpflanzen fruchtbringende Niederstamm-Obstbäumchen aus einem riesig grossen Angebot zu pflanzen, die alljährlich Freude sowohl während der Blütezeit als auch bei der Ernte bereiten. Für die persönl. Gesundheit sind Produkte wie Süssmost (-Crème), Saurer Saft, eine Apfel-Weihe, Apfelmus, Birnel usw. bestens geeignet.

Niklaus Schnell, Präsident «NaturPlus Fischingen»

"Achtung: Baum fällt!"

In der Woche vom 27. September - 1. Oktober 2021 leisteten 3 Klassen der Kanti Wil im Rahmen einer besonderen Unterrichtswoche verschiedene Arbeitseinsätze in Fischingen. Diese wurden organisiert von NaturPlus Fischingen. Präsident Niklaus Schnell führte und begleitete die SchülerInnen zusammen mit langjährigen Helfern des Vereins.

Fischingen - Obwohl sich die Sonne schon verheissungsvoll durch den nebelverhangenen Wald ankündigte, war am Morgen des 30. September die herbstliche Kälte vom feuchten Waldboden deutlich zu spüren. Deshalb führte Niklaus Schnell die Klasse von Karl Schwery für etwas Bewegung ein Stück dem Tanneggergrat entlang bis zur gleichnamigen Burganlage und gewährte den SchülerInnen einen kurzen Trip in die Vergangenheit. Wieder in der Gegenwart erzählte er über die Vegetation von diesem besonderen Ort. Weil die Überreste der gut 500-jährigen Burganlage einen steinig kargen und offenen Standort darstellt, gedeihen hier viele wertvolle Pflanzen. Die SchülerInnen durften verschiedene davon kennenlernen, erfühlen, riechen. So z.B. den «Klebrigen Salbei», der wirklich an den Fingern klebt und nach Salbei riecht. Den «Wasserdost», der verschiedenen Schmetterlingsarten Nektar und Pollen schenkt sowie das «Gemeine Leinkraut», die Urform vom «Löwenmäulchen», das heute in den Blumengärten verbreitet ist.

Vor 20 Jahren gab es hier noch viele Orchideen, die mangels geeigneter Standorte sehr selten geworden sind: Das «Rote und das Weisse Waldvögelein» und die «Purpur – Orchis». Doch seither wurde auch hier nichts mehr geleistet für die Biodiversität und so wurden diese Bestände mit der zunehmenden Verbuschung immer kleiner. Um eine gänzliche Verwaldung zu verhindern und diesen «Raritäten» wieder eine Lebensgrundlage zu schaffen, sollten die KantischülerInnen zu Pickel und Säge greifen, um die jungen Bäumchen zu fällen und die zahlreichen Brombeeren, die alle anderen Pflanzen überwuchern, auszugraben. So soll mehr Licht und Wärme auf den Waldboden gelangen, damit sich die wertvollen Orchideen wieder erholen und – so die Hoffnung – vermehren können. Nach einer kurzen Ansprache vom Förster Christoph Ammann gingen die Jugendlichen in Gruppen zur Arbeit über. Voller Tatendrang sägten sie an den Baumstämmen und gingen den hartnäckigen Brombeeren mit Pickel zu Leibe. Bald fiel der erste Baum und der Warnruf «Achtung, Baum fällt!» war ab dann immer wieder zu hören. Sobald ein Stamm gebodigt war, machten sich weitere SchülerInnen emsig daran, die Seitenäste zu entfernen. Anschliessend wurde alles zu grossen Haufen aufeinandergeschichtet.

Am Ende dieses strengen Tages wussten die SchülerInnen wohl genau, weshalb sie ihre Muskeln spürten. Das Ergebnis konnte sich wahrlich sehen lassen, sah man doch ein gutes Stück mehr vom Himmel durch die Baumkronen, als dies am Morgen noch der Fall war.

Simone Monney

Reichhaltiger Jahresrückblick von NaturPlus Fischingen

Am Dienstag, 21. Mai 24 fand die Hauptversammlung von NaturPlus Fischingen in der gleichnamigen Gemeinde statt. Der Abend wurde mit einem Referat von Dr. Hannes Geisser zum Thema "Palmenstrand und Gletschereis" eröffnet.

38 Besucher versammelten sich in den alten, sorgfältig restaurierten Mauern des alten Schulhauses in der Au. Zum Auftakt hielt Hannes Geisser, Leiter des Naturmuseums Frauenfeld, einen Vortrag, in dem er über den Klimawandel aus seiner Sicht als Naturwissenschaftler berichtete.

Biodiversität bewegt

Nach einer kurzen Kaffeepause eröffnete Vereinspräsident Nigg Schnell die Hauptversammlung. Das Thema wechselte vom Klima auf das Hauptanliegen des Vereins - "die Biodiversität". Denn die Förderung der Artenvielfalt durch vielfältig strukturierte Landschaften kommen nicht zuletzt auch uns Menschen zugute. In der Landwirtschaft beispielsweise kann die Schädlingsbekämpfung auch auf natürliche Art und Weise stattfinden und es gibt genügend Insekten, welche die bepflanzten Felder und Obstbäume bestäuben.

Erfolgreiches Jahr

NaturPlus Fischingen darf erneut auf ein vielfältiges, arbeitsreiches Jahr zurückblicken. Dank 9 grossartigen Schulklasseneinsätzen, der tageweise tatkräftigen Mitwirkung von TKB und UBS Schweiz und dem unermüdlichen Engagement von erfahrenen Vereinsmitgliedern konnten diverse Projekte realisiert werden. So wurde an extremen Steilhängen und auf Waldlichtungen gemäht; Lebensräume für Reptilien und Amphibien, beispielsweise die Gelbbauchunke, sowie Wildblumenwiesen gepflegt. Für Unken und Frösche wurden Biotope gebaut.

Es besteht also Grund zur Freude, jedoch keinesfalls zum Stillstehen. So machte Nigg Schnell einen Aufruf, dass dringend Leute gesucht werden, welche entlang der Amphibienzäune während der Saison die Tiere einsammeln, um über die Strasse zu tragen. Auf diese Weise fanden allein dieses Jahr 7000 Frösche in der Gemeinde Fischingen den Weg zu ihren Laichgewässern.

Zum lockeren Ausklang gab es nochmals Kaffee und feinen Kuchen, gebacken von Miriam Burgermeister, Pächterin vom Restaurant.

Simone Monney

Weiterführende Hilfe

Hintergrundinformationen

www.bafu.admin.ch Strategie Biodiversität Schweiz und Aktionsplan

www.biodivercity.ch Biodiversität im Siedlungsraum

www.naturschutz.ch Das Naturschutzportal der Schweiz

www.ig-landschaft.ch Verschiedenes zu Natur und Landschaft in der Gemeinde

www.infospecies.ch Verbund der faunistischen und floristischen Daten- und Informationszentren der Schweiz

www.karch.ch Informationen zu Amphibien und Reptilien der Schweiz

www.lawa.lu.ch/NJF Informationen zu Naturschutz (Kanton Luzern)

www.naturschutz.zh.ch/gemeinde Verschiedenes zu Biodiversität in den Gemeinden (Kanton Zürich)

www.naturschutzdienst-bl.ch Naturschutzgebiete des Baselbiets (Kanton Basel-Landschaft)

www.naturwissenschaften.ch Das wissenschaftliche Kompetenzzentrum für die Biodiversität in der Schweiz

www.stadtwildtiere.ch Hintergrundinformationen und Projekte zu Wildtieren in der Stadt

www.vlp-aspan.ch Schweizerische Vereinigung für Landesplanung

www.vssg.ch Kompetenzzentrum für das öffentliche Grün der Gemeinden

www.wildbee.ch Netzwerk, Plattform und Gemeinschaftsprojekt zum Schutz der Wildbienen

www.labelinfo.ch Informationsstelle für KonsumentInnen für Umwelt- und Sozial-Labels von Stiftung PUSCH

Handlungsanleitungen

www.bauen-tiere.ch Wildtiere im Siedlungsraum – Umsetzungshilfe für Baufachleute und Bauherren

www.birdlife.ch/biodiversitaet Informationen zur Kampagne Siedlungsbiodiversität

www.festivaldernatur.ch Die Schweizer Erlebnisplattform für Biodiversität

www.fledermausschutz.ch Angebote zum Fledermausschutz

www.luzerngruent.stadtluzern.ch Beratungsangebot und Kampagnen zu Natur im Siedlungsraum (Stadt Luzern)

www.naturama.ch Beratungsstelle Natur im Siedlungsraum

www.pronatura.ch/biodiversitaet Kampagnen

www.pro-igel.ch Angebote zum Igelschutz

www.vogelwarte.ch Förderung von Lebensräumen für Vögel

www.wwf.ch/ Diverse Handlungsanleitungen für Gemeinden

Weiterbildungsangebote

www.naturama.ch Weiterbildungsangebote und Kampagnen

www.pusch.ch Weiterbildungsangebote und Umsetzungsbeispiele

www.sanu.ch Weiterbildungsangebote

Landwirtschaft

www.agridea.ch Informationen zur naturnahen Landwirtschaft

www.fibl.org Wissenschaftliche Hintergründe zur naturnahen Landwirtschaft

www.hochstamm-suisse.ch Informationen zum Lebensraum Hochstamm

Wald

www.waldwissen.net Wissenschaftliche Hintergründe zum Lebensraum Wald

www.wsl.ch/ Studie zu Biodiversität im Siedlungsraum

Garten

www.bioterra.ch Wissenswertes zum naturnahen Garten

www.naturgarten.org/ Verein für naturnahe Garten- und Landschaftsgestaltung

www.energie-umwelt.ch/haus/garten Garten-Charta

Samenmischungen, einheimische Gehölze, seltene Arten

www.fructus.ch Alte Obstsorten

www.prospecierara.ch Förderung der kulturhistorischen und genetischen Vielfalt von Pflanzen

www.wildblumenburri.ch Produktion von Saatgut und Topfpflanzen von regionalen Wildpflanzen

www.wildstauden.ch Kultivierung und Verkauf von regionalen Wildstauden

www.regioflora.ch Portal zur Förderung der regionalen Vielfalt im Grünland

Zertifizierungen

www.gruenstadt-schweiz.ch Zertifizierung von Städten

www.hochstamm-suisse.ch Label für Produkte aus Schweizer Hochstammobstgärten

www.naturundwirtschaft.ch Zertifizierung von Firmenarealen, Siedlungen und Kiesgruben

www.bioterra.ch Liste von zertifizierten Naturgärtnereien

Literatur

Natur schaffen

Ein praktischer Ratgeber zur Förderung der Biodiversität in der Schweiz (ISBN: 978-3-258-07960-8)

Förderung der Biodiversität im Siedlungsgebiet

Gute Beispiele und Erfolgsfaktoren (ISBN: 978-3-258-07994-3)

Biodiversität auf dem Landwirtschaftsbetrieb

Ein Handbuch für die Praxis (ISBN 978-3-03736-308-9)

letzte Aktualisierung am Sonntag, 2. Juni 2024